“Ambiente in primo piano: Indicatori e specificità regionali” è il titolo del secondo dei due volumi che compongono il primo Rapporto Ambiente Snpa, pubblicato lo scorso marzo; la prima sezione del volume è dedicata alle realtà regionali attraverso l’analisi di 16 indicatori che contengono “messaggi chiave” e “messaggi in pillole” utili a descrivere la situazione monitorata dall’indicatore a livello nazionale, accompagnati da infografica. Ma che cos’è un indicatore?

“Ambiente in primo piano: Indicatori e specificità regionali” è il titolo del secondo dei due volumi che compongono il primo Rapporto Ambiente Snpa, pubblicato lo scorso marzo; la prima sezione del volume è dedicata alle realtà regionali attraverso l’analisi di 16 indicatori che contengono “messaggi chiave” e “messaggi in pillole” utili a descrivere la situazione monitorata dall’indicatore a livello nazionale, accompagnati da infografica. Ma che cos’è un indicatore?

Nella nostra società sempre più legata alla velocità delle comunicazioni, diventa indispensabile avere informazioni tempestive, affidabili e pertinenti sullo stato dell’ambiente, che consentano di comprendere la situazione ambiente attuale e di delineare scenari futuri. Queste informazioni devono essere accessibili a tutti e facilmente comprensibili.

Tale concetto si è progressivamente rafforzato con il Dlgs 195/05 in attuazione della direttiva europea sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (Dir 2003/4/CE) nella quale, oltre a una definizione particolarmente ampia di informazione ambientale, un ruolo centrale viene dato alla modalità di diffusione dell’informazione. Le autorità che hanno funzioni in campo ambientale, come le Agenzie ambientali, hanno via via adeguato i loro modelli di generazione diffusione delle informazioni e dei dati.

È importante che la trasmissione delle informazioni avvenga mediante chiavi di lettura in grado di semplificare, senza banalizzare, la complessità della realtà. I messaggi devono essere efficienti per le amministrazioni e chiari e comprensibili per la pubblica opinione. Queste chiavi di lettura sono gli indicatori ambientali, strumenti indispensabili per descrivere in modo sintetico, standardizzato ed efficace una situazione ambientale, anche in funzioni delle decisioni da assumere in funzione di ciò che emerge dalla descrizione della realtà.

Caratteristiche degli indicatori

Le principali caratteristiche degli indicatori sono:

- Standardizzare l’informazione

- Permettere il confronto tra territori diversi (ad esempio ai diversi livelli regionale, nazionale, europeo)

- Consentire l’analisi dell’andamento e delle tendenze nel corso del tempo

- Semplificare il processo di comunicazione attraverso il quale l’informazione è fornita all’utente

L’utilizzo di indicatori ambientali è abbastanza recente. Il gruppo dell’OCSE sullo stato dell’ambiente aveva pubblicato nel 1991 un primo insieme di indicatori (Environmental Indicators: a preliminary set). Lo sviluppo si è però avuto dopo la Conferenza di Rio nel 1992 quando si è verificata una maggiore sensibilizzazione da parte dei cittadini per le questioni ambientali e una più attenta partecipazione al processo decisionale, con una maggiore richiesta di informazioni in campo ambientale. Pertanto la quantità e la diffusione delle informazioni ha conosciuto una spinta fortissima e si è reso necessario utilizzare gli indicatori ambientali per strutturare e semplificare il processo di comunicazione.

Gli indicatori possono avere tipologia differente e in particolare:

- TIPO A Indicatori descrittivi: descrivono la situazione reale riguardo ai problemi ambientali. Sono espressi in unità fisiche (t emissioni CO2, kg fitosanitari)

- TIPO B Indicatori di prestazione o di efficacia: rapporto tra un risultato raggiunto e un obiettivo prestabilito in termini di politica ambientale (% di rifiuti raccolti in modo differenziato/obiettivo di raccolta differenziata)

- TIPO C Indicatori di efficienza: rapporto tra un risultato ambientale raggiunto e le risorse economiche impiegate per raggiungerlo (riduzione delle emissioni atmosferiche/ costo degli interventi strutturali e/o gestionali)

- TIPO D Indicatori del benessere totale: insieme di indicatori che misurano la sostenibilità totale (ad esempio l’impronta ecologica)

Modelli concettuali di organizzazione degli indicatori

Gli indicatori, per rispondere adeguatamente alle esigenze delle politiche di sviluppo sostenibile, caratterizzate da una equilibrata integrazione di fattori ambientali, sociali ed economici, devono necessariamente essere inseriti in una logica di sistema.

È opportuno, quindi, disporre di un modello, descrittivo delle interazioni tra i sistemi economici, politici e sociali con le componenti ambientali, secondo una sequenza causa-condizione-effetto, in modo da fornire una visione multidisciplinare e integrata dei diversi processi ambientali.

Gli indicatori vengono raggruppati e organizzati concettualmente secondo diversi modelli di riferimento, che cercano di organizzare la lettura in una struttura capace di individuare le relazioni di causa-effetto e le attività di “risposta” da mettere in atto per ottenere un cambiamento nella direzione desiderata.

Il gruppo dell’OCSE sullo stato dell’ambiente nei primi anni ‘90 ha elaborato un quadro concettuale e un corpo centrale di indicatori basati sul modello PSR, che fornisce una struttura articolata in tre componenti per organizzare e classificare le informazioni e gli indicatori ambientali:

– le Pressioni sull’ambiente, che sono gli effetti delle diverse attività dell’uomo sull’ambiente, quali il consumo di risorse naturali e l’emissione di inquinanti per effetto di attività antropiche

– lo Stato dell’ambiente, che misura la qualità delle diverse componenti ambientali (quali, ad esempio, aria, acqua, suolo)

– le Risposte, che sono le attività, le iniziative o anche gli standard di qualità messi in atto o definiti per il raggiungimento di obiettivi di protezione ambientale, che si possono tradurre in riduzione delle Pressioni e dunque in miglioramenti qualitativi nello Stato dell’ambiente.

Il modello si basa quindi sulla nozione di causalità: le attività umane esercitano delle pressioni sull’ambiente e modificano i livelli di qualità e le quantità delle risorse naturali, determinando quindi una certa situazione ambientale (stato). La società risponde a queste cambiamenti adottando delle soluzioni, messe in pratica per il miglioramento della situazione ambientale in atto, quali ad esempio azioni ambientali, economiche e settoriali (risposte della società).

Il modello PSR (Pressioni-Stato-Risposta) (OCSE, 1993)Il modello PSR è stato ripreso dal Rapporto Dobris dell’Agenzia europea dell’ambiente (1995) che lo ha ulteriormente affinato dando vita a un nuovo modello denominato DPSIR.

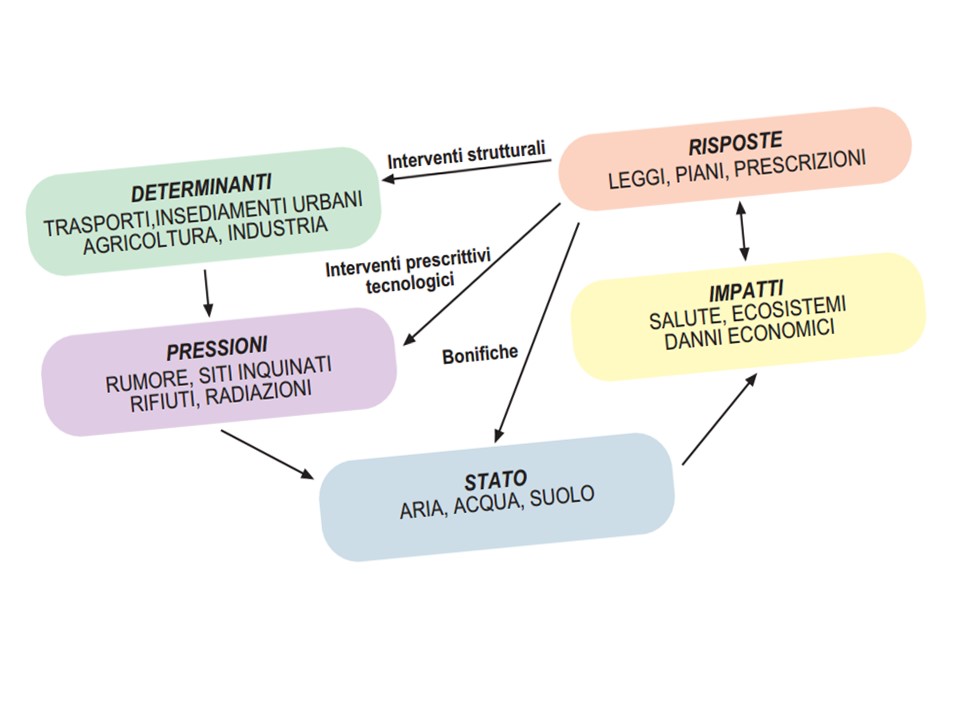

Il modello DPSIR costituisce di fatto un’evoluzione del precedente e presenta un maggior livello di complessità, ottenuta scorporando dalla componente Pressioni la quantificazione dei fenomeni che le generano (Determinanti) e inserendo gli Impatti.

Secondo tale modello, infatti, gli sviluppi di natura economica e sociale (Determinanti) esercitano Pressioni, che producono alterazioni sulla qualità e quantità (Stato) dell’ambiente e delle risorse naturali.

L’alterazione delle condizioni ambientali determina degli Impatti sulla salute umana, sugli ecosistemi e sull’economia, che richiedono Risposte da parte della società.

Più in generale, i vari elementi del modello costituiscono i nodi di un percorso circolare di politica ambientale che comprende la percezione dei problemi, la formulazione dei provvedimenti politici, il monitoraggio dell’ambiente e la valutazione dell’efficacia dei provvedimenti adottati.

Secondo lo schema DPSIR esiste la relazione di tipo causa-effetto ma l’innovazione consiste nel considerare la categoria Risposta retroattiva. Infatti le risposte che la società predispone possono agire indipendentemente sui fattori che generano l’impatto, sulle pressioni, sullo stato dell’ambiente e sugli impatti.